|

|

Philip Seatonによる新ビデオ講義シリーズ”Academic Writing” seriesです。

この課題のビデオはlong passages(長い文章)を聞き取るための教材です。ビデオを見る前に、例として遣われているEssayや論文をダウンロードしてください。

なお、このビデオで論じられていることがあてはまるのは英語論文だけではありません。学問の世界で書かれる論文、レポートなら、言語を問わず、ここで述べられている基本的ルールが適用されるものと考えておくのがよいでしょう。

|

教員:

土永 孝 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 鈴木 志のぶ (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 奥 聡 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Philip Seatonによる”Presentations” seriesです。Presentations (1)を学習してからPresentations (2)に進んでください。

|

教員:

土永 孝 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 鈴木 志のぶ (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 奥 聡 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

このレクチャーシリーズでは、英語音の特徴を日本語音の特徴と比較しながら、両者の違いに「気づき」、理解することを目指します。英語の発音や聞き取りの力をつけるための基本的なヒントをたくさん紹介します。

作成は奥聡とPhilip Seaton、Thomas Jaquesです。

|

教員:

土永 孝(メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛(メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 鈴木 志のぶ(メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 奥 聡(メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。

本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。

|

教員:

鈴木 誠(北海道大学高等教育推進機構 ) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。

本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。

|

教員:

鈴木 誠 (高等教育推進機構) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

理系や文系に関係なく、科学リテラシー確立のためのコースであり、科学者になるためのコースではありません。このコースでは、主に天文学、地球科学と生物を学び、宇宙の進化から生命までを見ていきましょう。

また社会問題などにあらわれる地球温暖化や放射性廃棄物の問題は、人間の決めた分野で言うと、物理、化学、生物、地球物理にまたがっています。このため、これらの問題を議論するときには総合的な科学的知識が必要となります。そうした総合的な知識を得るためには、統合的なサイエンスのコースが最も適しています。このコースではサイエンス1およびサイエンス2で自然科学のすべてを概観できるようになっています。またこれにより自然界の構造的理解が明確にできるようになるでしょう。予備とする基本的な知識も必要ありませんので文系でも安心して受講できます。また、理系学生でもサイエンス全般にわたっての理解や、サイエンスとは何かを知っておくことは重要です。このコースでは、サイエンスに対しての知識と、大局的な理解を目指します。

この授業は、アメリカでその重要性が認識され、現在広く行われている統合的科学授業に基づいています。日本では、このコースが最初の試みとなりますが、世界標準の内容に基づきますので安心して受講してください。

この授業の目標は以下の通りです。

1.将来の仕事に役立つ科学的知識を得ること

2.放射性廃棄物や環境問題、遺伝子組み換え食品や食品照射などの科学に関係 する社会問題に関して自分で判断できるだけの科学的知識を持つこと

3.将来自分の子供に科学を教えられるようになること

4.人間の叡智と科学の楽しみを知り、自然科学的世界観を構築すること

|

教員:

鈴木 久男(理学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

理系や文系に関係なく、科学リテラシー確立のためのコースであり、科学者になるためのコースではありません。このコースでは、主に物理と化学を学び、力と物質について理解しましょう。

また社会問題などにあらわれる地球温暖化や放射性廃棄物の問題は、人間の決めた分野で言うと、物理、化学、生物、地球物理にまたがっています。このため、これらの問題を議論するときには総合的な科学的知識が必要となります。そうした総合的な知識を得るためには、統合的なサイエンスのコースが最も適しています。このコースでは自然科学1および自然科学2で自然科学のすべてを概観できるようになっています。またこれにより自然界の構造的理解が明確にできるようになるでしょう。予備とする基本的な知識も必要ありませんので文系でも安心して受講できます。また、理系学生でもサイエンス全般にわたっての理解や、サイエンスとは何かを知っておくことは重要です。このコースでは、サイエンスに対しての知識と、大局的な理解を目指します。主に、物理と化学の内容を理解し、サイエンスの本質に迫ります。

また授業中に皆さんに解答用のリモコンをお配りしますので、授業途中に出される問題やアンケートに答えてもらいます。クイズ番組の解答者になったつもりで授業を楽しんでください。毎回ランキングで優秀解答者は景品がもらえます。易しい問題だけでなく、理系の優秀者でも難しい問題も混ぜますので、景品をもらうのは優秀さよりも運が重要になるかもしれません。

決してトピックス的な授業ではなく、重要なサイエンスの知識を網羅しますので、一緒に人類の叡智を楽しみましょう。

この授業は、アメリカでその重要性が認識され、現在広く行われている統合的科学授業に基づいています。日本では、このコースが最初の試みとなりますが、世界標準の内容に基づきますので安心して受講してください。

|

教員:

鈴木 久男(理学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。

本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。

|

教員:

鈴木 誠(高等教育推進機構) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

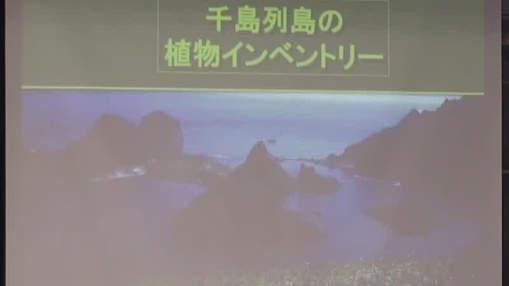

北大自然史研究の系譜 植物

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション 高橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 高橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 高橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

高橋 英樹(総合博物館) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

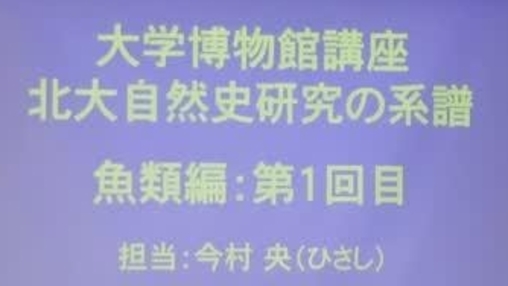

北大自然史研究の系譜 魚類

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション ?橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 ?橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 ?橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

今村 央(水産科学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北大自然史研究の系譜 昆虫

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション ?橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 ?橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 ?橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

諏訪 正明(名誉教授) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北大自然史研究の系譜 地学

|

北大の自然史研究の歴史を学び、北大に通底する精神とは何かを考えるとともに、さまざまな学問分野の将来像についての思索を深め、自分の将来の専門分野についての視座を定めます。

1.オリエンテーション ?橋 英樹(総合博物館)

2.海藻1 増田 道夫

3.海藻2 増田 道夫

4.海藻3 増田 道夫

5.地学1 加藤 誠(名誉教授)

6.地学2 加藤 誠(名誉教授)

7.地学3 加藤 誠(名誉教授)

8.昆虫1 諏訪 正明(名誉教授)

9.昆虫2 諏訪 正明(名誉教授)

10.昆虫3 諏訪 正明(名誉教授)

11.魚類1 今村 央(水産科学研究院)

12.魚類2 今村 央(水産科学研究院)

13.魚類3 今村 央(水産科学研究院)

14.植物1 ?橋 英樹(総合博物館)

15.植物2 ?橋 英樹(総合博物館)

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

加藤 誠(名誉教授) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

平和の重要性を否定するひとは稀であろう。しかし、平和の具体的姿は必ずしも自明ではない。また、その内容は多様である。しかも、戦争の進行は平和の旗印と一体のことが多かったのである。この講義では、平和に関する諸問題を、経済学、国際関係論、憲法学、物理学、教育学の立場から考察を加え、国家と個人の関係、世界と日本、そしてひとひとりのよりよい在り方の可能性を探る。平和と人類の未来を探るといってもよい。

|

教員:

岡田 信弘(北海道大学大学院法学研究科)、 中村 研一(北海道大学大学院公共政策大学院)、 逸見 勝亮(北海道大学附属図書館)、佐々木 隆生(北海道大学大学院経済学研究科)、 加藤 幾芳(北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部横断型プログラム, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

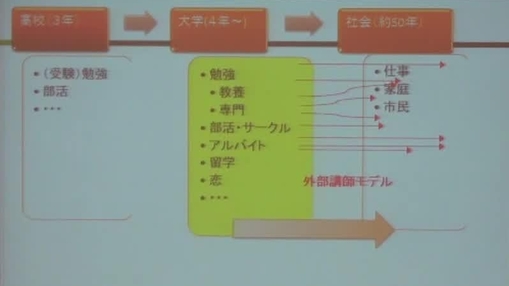

本授業は、北大を卒業し社会の各分野で活躍する方々を講師としてお招きし、学生時代から現在までの体験談などを話していただきます。これらを通じて、大学生活のあり方や将来のキャリアについて自ら考える能力を育成すことを目的としています。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 木村 純(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 三上 直之(北海道大学高等教育機能開発総合センター ) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 教育/学習 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

私たちの生活している現代社会は科学技術の上に成り立っています。その科学を知ることは北大生として必要不可欠です。この授業では、科学の基礎としての物理学を概観します。物理学の基本的知識やその考え方の習得、それに基づいた自然に対する洞察力を涵養することが目標です。デモ実験や演習(小テスト)、宿題で理解を深めます。

|

教員:

小野寺 彰(北海道大学大学院理学研究科)、細川 敏幸(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

約二千年前、前漢の学者、劉向(前79?-前8?)が編んだ『列女伝』は、書名の示す通り、中国古代の女性伝記集である。そこには、いわゆる良妻賢母など、主として模範とされる女性の伝記が収録されるが、末尾には悪女の伝記も付されている。また後代には、各伝記に即して数種類の挿絵が描かれたという。

本講義では、漢文講読の素材として、『列女伝』の代表的文章をとりあげ、漢文訓読法を用いながら精読する。その上で、次の問題について、受講者の諸君とともに考察したい。

(1)各伝記のポイントとなる場面はどこか。

(2)各伝記の主人公とされる女性について、そのいかなる言動が評価されたのか。

(3)編者の劉向は、各伝記の女性をいかに分類したのか。また、劉向が『列女伝』を編纂したのは、いかなる目的からか。

エクセレント・ティーチャー

本講義を担当している弓巾和順教授は、

平成19年度エクセレント・ティーチャーに選ばれています。

授業実施上の取組・工夫などについては、

こちらをご覧ください。

|

教員:

弓巾 和順(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

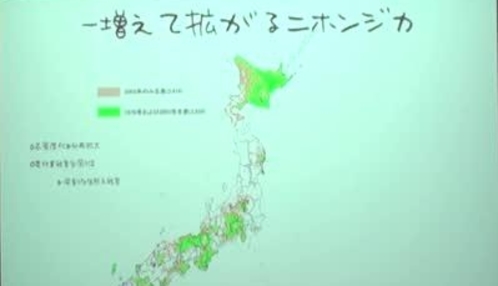

野生動物と人類の関係を歴史的および生態学的観点から整理し,野生動物とのつきあい方、「共存」の可能性を、多様な側面から検討します。また、具体的な事例をもとに、「野生動物保全」にいかに多くの人的・社会的要素がかかわっているかを理解し,自らと野生動物とのつきあい方を考える機会を提供します。

|

教員:

立澤 史郎(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

本授業は、北大を卒業し社会の各分野で活躍する方々を講師としてお招きし、学生時代から現在までの体験談などを話していただくが、これらを通じて、大学生活のあり方や将来のキャリアについて自ら考える能力を育成する。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育推進機構 )、 木村 純(北海道大学高等教育推進機構 )、 三上 直之(北海道大学高等教育推進機構 ) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 教育/学習 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【概要】

「環境マネジメントシステム」という考え方とは一体何なのだろうか。どのような背景の下にこのような考え方が生まれ、社会の中で広く共有されるに至っているのだろうか。環境マネジメントシステムという考え方を制度として具体化したものの一つが、国際標準化機構(ISO)が策定した国際規格ISO14001といえる。具体的な制度であるISO14001の、制度としての解説は世に溢れているが、その基となった考え方に関して言及がなされることは、殆どといっていいほどない。

本講義では、この環境マネジメントシステムという考え方に着目し、これが社会の中でどのように生まれ、広がり、そしてISO14001という国際規格になったのかを概説する。その上で、このような考え方が、これからの社会の中でどのような意味を持ち、また、どのような役割を果たしていくかを展望する。

【スケジュール】

1.問題提起(環境マネジメントシステムをどう捉えるか)

2.環境主義の台頭

3.環境監査の導入

4.地球環境問題の登場

5.地球サミットでの議論

6.ISO14001の策定へ

7.ISO内部での議論

8.ISO14001が持つ意味

9.普遍的な問題への対応

|

教員:

倉田 健児(公共政策大学院) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

1.現代社会を考えるときの基礎的な概念を明らかにする。

2.社会科学における「理論」と「歴史」の意味,その相互関係を把握する。

3.現代社会科学が直面する問題群を提示する。

4.哲学,歴史学,心理学,数学,物理学,生物学などと社会科学の関わりを理解する。

|

教員:

佐々木 隆生(公共政策大学院) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 全学教育科目, 学部でさがす, 心理/社会学, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

トポロジーの基本的な考え方や歴史的発展,理工学への様々な応用をやさしく紹介する.

|

教員:

石川 剛郎(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

自然とはなんだろう? 自然保護、と言うけれど、自然を守るとはどういうことだろうか? よく考えると実はそれほど簡単ではない。自然保護とは人間の手が加わらないことか? 自然保護という思想は、世界共通のものになりうるのか? それとも、文化や歴史によって違うのか?

この講義では、自然環境について、あるいは環境問題について、あくまで〈地域〉の視点、地域住民の視点を重視しながら考える、ということをやってみたいと思います。そこでは、地域の住民自身がその環境と歴史的にどうかかわってきたか、今後どうかかわるべきか、といった点が中心的なテーマになります。それは単に人が自然にどうかかわるか、ということにとどまらず、人と人の間にどういう関係を作っていったらいいのかという問題である、といったことについても考えます。講義では、こうしたことを、日本・東南アジア・太平洋地域の具体的事例を取り上げながら考えたいと思います。

さらに、この講義では、以上のような “環境と地域社会”というテーマに沿って、論文(レポート)を書いてもらいます。レポートを書くときには、何をどう調べればよいのか、どうまとめればいいのか、などについて、実践的に学びます。

|

教員:

宮内 泰介(文学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

1630 年、フランスの法律家 Pierre de Fermat は本の欄外に次のような内容の書き込みを残した.

「3 以上の整数に対して、不定方程式 x^n + y^n = z^n は整数解を持たない. このことの驚くべき証明を私は見つけたが、これを記すには余白が小さすぎる…」

この命題の正否はなんと約 370 年後、1995 年になるまで決着がつかなかった. 授業ではこのような問題が産まれる背景を古代の数論から掘りおこし、問題解決のためにどのような努力が払われたかを歴史を追って見ることにする. 必要な予備知識としては高校数学 I、IIA、IIB で十分である.

|

教員:

松下 大介(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。

本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。

|

教員:

鈴木 誠(高等教育機能開発総合センター) |

開講年:2004

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部横断型プログラム, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-ありのままの自分を見つめて-

|

1. 心の発達過程を学習し、乳児~老年までの発達段階で乗り越えねばならない課題を理解する。

2. 心の深層を学習し、無意識の世界を理解する。

3. 対人場面における人間の行動について学習し、集団の影響力を理解する。

4. カウンセリングを学習し、会話を通して心の成長を促す技法を理解する。

|

教員:

和田 博美(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2004

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 心理/社会学, 教育/学習, 文学部, 薬学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |